Ilustração: Mihai Cauli

A privatização da Eletrobras não pertence ao debate entre mais ou menos liberalismo para o Brasil. A lei aprovada por Bolsonaro para a privatização do Grupo faz parte da arquitetura de destruição que vai da ocupação ilegal da Amazônia à rejeição da vacina e aos ataques à democracia. O momento para privatizar é inadequado e a escolha do modelo de privatização torna incerta a governança da empresa privatizada, colocando em risco a segurança energética do país.

Diferentemente do que ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso, no qual a privatização era parte de um conjunto de projetos liberais que pretendiam dar uma nova roupagem ao desenvolvimento do país, no governo Bolsonaro, a defesa do liberalismo é apenas um ardil para conseguir um reforço de caixa estimado em mais de 100 bilhões de reais para o Tesouro Nacional – parte com a outorga por 30 anos e parte pela venda no mercado secundário de ações de propriedade da União. São recursos para financiar o populismo e garantir votos parlamentares contra o impeachment.

O conjunto da obra é bizarro! Até mesmo Elena Landau, coordenadora do Plano Nacional de Desestatização (PND) durante o governo PSDB, espantou-se, e assinalou sete erros graves da lei. Um dos mais graves foi o de ter delegado ao Congresso a definição do modelo de privatização, assunto técnico que é o resultado de estudos bastante complexos. O padrão é encerrar a participação do legislativo na autorização para privatizar. Desta feita, Bolsonaro terraplanou os estudos, e o modelo de privatização virou uma lei, com seus jabutis nos galhos.

O momento impróprio e o modelo inadequado de privatização

Em plena crise hídrica,[1] o governo está vendendo 80% da geração de energia com base hidroelétrica. Apesar das medidas preventivas implementadas pelos governos petistas para aumentar a segurança energética do país – expansão da geração por outras fontes –, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou nestes últimos dias suas previsões e admitiu o risco de apagão, em outubro ou novembro deste ano.

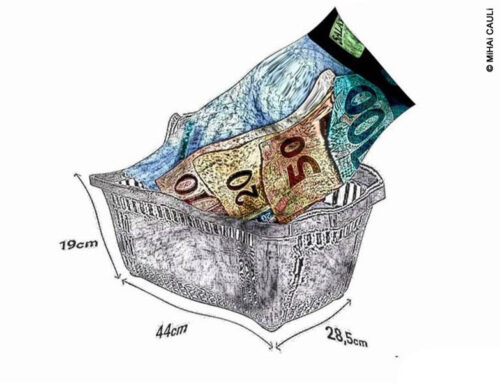

Um apagão pode complicar ainda mais a reeleição de Bolsonaro, já fragilizada pela alta nas tarifas de energia e pela inflação (8,6% nos últimos doze meses). A próxima notícia deve ser uma nova alta dos juros e seu consequente efeito negativo sobre a atividade econômica.

Seguindo o padrão obsessivo-compulsivo pelo risco, o modelo de privatização encaminhado pelo governo prevê uma emissão de ações para subscrição pública, da qual a União não irá participar. Complementarmente, o Tesouro Nacional foi autorizado a vender suas ações, que atualmente representam 51,85% do capital votante.

O arremate da obra é o artigo que proíbe os acionistas ou grupo de acionistas de deterem mais de 10% das ações com direito a voto, que é o jabuti-rei, pois impõe o modelo de governança à futura empresa privada, que só poderá ser alterado por uma nova lei.

A holding Eletrobras nunca primou pelas boas práticas de governança, seja pelas recorrentes intervenções governamentais sobre os rumos empresariais, seja por não ter força para impor políticas estratégicas a Furnas, Eletronorte ou Chesf, em geral comandadas pelos poderes políticos regionais. Vender, sem permitir que um grupo de acionistas exerça o controle da holding é uma aventura plena de riscos, aspecto que ganha particular relevância ao nos referirmos à venda de um terço da geração de energia do país.

O quadro político e econômico é tão desfavorável ao governo que talvez eles não tenham tempo para privatizar.

Superando o estado-empresário

Circula por aí uma lista de empresas a serem privatizadas. Na última semana foi a vez dos Correios. São notícias irresponsáveis geradas pelo governo das fake news, que ensejam uma conversa sobre o lugar da intervenção estatal no domínio econômico, especialmente porque nos remete à constatação de que o Brasil pós-democratização não resolveu bem esta questão. Sob o título de reforma do Estado, de 1988 até hoje, houve apenas iniciativas pontuais, que muitas vezes tinham sinais trocados.

Os governos liderados pelo PSDB focaram no combate à inflação, ao lado de um programa ambicioso de privatizações. Fernando Henrique Cardoso deu passos para o ajuste, porém não construiu os caminhos para o futuro, foi um governo de medidas de curto prazo. Os governos petistas (2003-2016) aperfeiçoaram algumas mudanças regulatórias, mas o maior legado foi a inovação nas políticas públicas de redução da desigualdade. Nenhum dos governos teve força política suficiente para iniciar um processo de reforma estrutural da ação estatal no domínio econômico.

O desafio

As empresas estatais do setor elétrico devem ser privatizadas? Apesar das experiências de privatização de empresas do setor ocorridas no passado não terem aumentado o risco energético do país (Eletrosul, Escelsa e a maioria das distribuidoras estaduais), no atual contexto político e econômico, a ideia de privatizar deve ser definitivamente afastada.

Mas é necessário aprofundar o debate e incentivar a busca de paragens livres da obrigação de manter intacto o modelo do estado-empresário. A intelectualidade brasileira, detentora de uma imensa massa de conhecimento, deve encarar o desafio de inovar na elaboração de um projeto de desenvolvimento sustentável e distributivo.

A partir do final dos anos 40 do século passado, a Cepal soube identificar os problemas para o desenvolvimento periférico e sugerir que o Estado fosse estruturado para intervir na economia. No caso brasileiro, sugeriu seguir uma modelagem que priorizasse a intervenção direta na produção de bens e serviços através da organização de um estado-empresário, ocupando setores estratégicos de infraestrutura: energia elétrica, transportes, siderurgia, comunicações e extrativismo mineral, entre outros. As políticas cepalinas foram fundamentais, mas datadas. Podem e devem ser referência, mas não repetidas.

Vale a pena uma pequena digressão, para lembrar que neste mesmo processo de industrialização, mecanismos endógenos tornaram o Brasil um dos países com maior concentração de renda e exclusão social. A este respeito, cabe observar que o Estado desenvolvimentista não veio acompanhado por políticas eficazes para garantir uma melhor distribuição dos ganhos de produtividade.

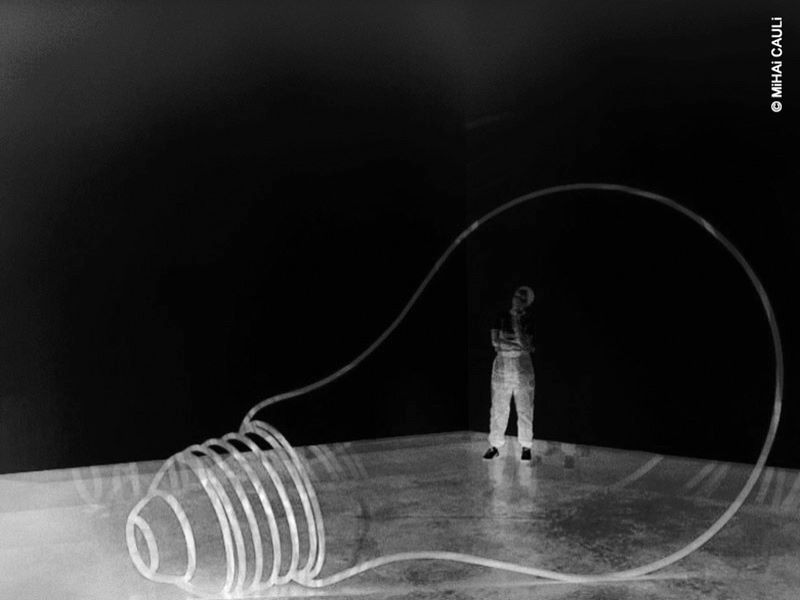

Superar o estado-empresário e pensar um papel diferente para o Estado no plano econômico é reforçá-lo em suas atividades de competência exclusiva, entre elas a de regulação, fiscalização, fomento e planejamento. Indico algumas diretrizes, que devem ser suficientes para dar ideia das novas ênfases sugeridas para intervenção estatal.

- Aperfeiçoar os marcos regulatórios e tornar as agências reguladoras órgãos efetivamente de Estado – nada além dos termos constitucionais, que não vêm sendo seguidos, por estarem as agências sujeitas à influência dos governos ou capturadas pelas empresas do setor. Neste sentido, vale destacar o aperfeiçoamento ocorrido nos marcos regulatórios do sistema financeiro nacional a partir dos acordos de Basiléia e do fortalecimento do Banco Central enquanto órgão de Estado.

- Reforçar as ações para concessões públicas e parcerias público-privadas, dois caminhos para reduzir a necessidade imediata de recursos públicos para os investimentos na melhoria dos serviços públicos com os investimentos privados.

- Financiar os investimentos para uma nova industrialização e o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. O BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Finep e as agências regionais possuem uma expertise com poucos paralelos no mundo. Neste sentido, o Brasil já possui uma estrutura consistente para impulsionar o financiamento. O que falta é articular estas estruturas operacionais ao planejamento estratégico.

- Tornar o poder de compra do Estado um instrumento para a expansão estratégica do desenvolvimento.

À luz destas considerações, vamos visitar o estado-empresário, hoje composto por 45 empresas federais controladas diretamente (113 indiretamente) e 18 dependentes de recursos do orçamento fiscal.

O nível de governança é precário, a começar pela pulverização da função do Estado como acionista controlador. A supervisão empresarial está espalhada por 11 ministérios, o controle está no Ministério da Economia, mas as decisões estratégicas e as indicações dos administradores continuam sendo feitas ao sabor dos ventos políticos. A interferência presidencial na Petrobras para a determinação dos preços dos combustíveis é uma ilustração perfeita da desgovernança.

O conhecimento acumulado sobre este problema aconselha uma reforma na função do Estado como acionista, para a adoção de melhores práticas de governança. Aprofundar nesta direção pode levar a propor a privatização desta ou daquela empresa, a reestruturações empresariais, ou ainda a mudanças na natureza jurídica, entre outros rumos possíveis. O principal, no entanto, é tornar o Estado um proprietário mais atento e cuidadoso em relação às melhores práticas de governança, entre tantas razões, para evitar que as empresas fiquem vulneráveis aos ataques de governos sem compromisso com o futuro, como o atual em relação à Eletrobras.

O leque de assuntos sobre estas questões é enorme e o desafio da esquerda é o de inovar e pensar em caminhos para a ação estatal neste novo contexto mundial. Foi válido o papel do Estado proposto pelos governos nos anos 50 do século passado para enfrentar os desafios econômicos daquele contexto, mas é necessário buscar alternativas de um novo papel para o Estado, que seja capaz de desatar o nó do baixo crescimento e desenvolvimento social e humano do Brasil.

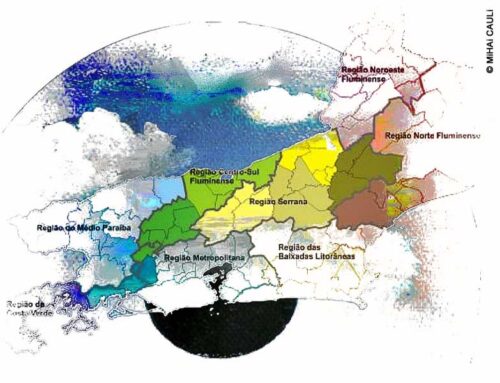

[1] Clique aqui para ver o alerta de Victor Zveibil sobre a crise hídrica no Rio de Janeiro.

***

Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial.