Há mais de dois anos que os primeiros casos de uma nova doença, causada por um coronavírus desconhecido, o SARS-CoV-2, foram noticiados na China. Rapidamente, a Covid alastrou-se por todo o mundo, não poupando nenhum país. No terceiro ano, já é possível vislumbrar o final da pandemia e buscar um distanciamento que favoreça a reflexão crítica sobre o que vivemos, e sobre o que nos aguarda daqui em diante.

Quando a Organização Mundial de Saúde decretou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto representava uma emergência mundial de saúde pública, pouco se sabia sobre como combater a nova ameaça. A única medida disponível era tentar conter a transmissão, reduzindo a circulação e o contato entre as pessoas. Sensações de pânico, amplificadas pela repetição televisiva de imagens pungentes, disseminaram-se juntamente com o avanço da doença.

Embora inédita para as gerações atuais, essa experiência não constitui uma novidade. A história da luta da humanidade pela sobrevivência foi também a história de seus embates com as doenças. A partir de meados do século XIX, assistiu-se um notável aumento na esperança de vida, sobretudo nos países palco da revolução industrial, devido principalmente à melhoria das condições gerais de vida, em especial a nutrição e o saneamento básico. Nesse período, a elaboração da teoria dos germes inaugurou um novo campo de conhecimento, permitindo o controle de doenças infecciosas específicas. É bom lembrar, contudo, que o advento dos antimicrobianos só aconteceu ao longo da década de 1940.

Na história das epidemias, nenhum dos agentes causais, seja vírus ou bactérias, jamais foi erradicado, com exceção do vírus da varíola. Em todos os demais casos, estabeleceram-se formas de interação entre os seres humanos e os agressores biológicos. Foram desenvolvidas tecnologias de controle e proteção, como as inúmeras vacinas hoje disponíveis. Historicamente, a manifestação das doenças sempre foi fortemente condicionada pelas relações econômicas e sociais mais abrangentes.

A história da recente pandemia de Covid ainda está em seu início, suas consequências serão foco de atenção por muito tempo. Temos muito a aprender sobre seus efeitos prolongados e sequelas, muito a estudar sobre o que aconteceu. Uma coisa é certa. Por maior que seja o desconhecimento ainda existente, o mais assustador já foi vivido. As epidemias na história não duram eternamente, sempre chega o momento do fim, mesmo que esse fim não seja a erradicação.

A experiência do contágio

O surgimento desse novo e perturbador acontecimento epidêmico fez retornar mais uma vez a experiência originária e trágica do contágio, que desde tempos remotos percebe a ameaça da morte no contato com o outro.

Essa experiência está profundamente enraizada na condição humana: a consciência do perigo que o encontro com o outro pode representar, apesar deste ser ao mesmo tempo tão vital quanto inescapável. O pânico das antigas epidemias reemergiu, mesmo considerando o potencial tecnológico logo mobilizado para mitigar os impactos do novo vírus. Em meio ao crescimento exponencial de casos e mortes no mundo, o anúncio da pandemia pela OMS trouxe uma enorme incerteza e uma renovada percepção de que a potência da natureza, manifestada através do vírus, era maior, e de controle mais difícil.

Nessa circunstância, independentemente do conhecimento sobre quais os modos mais efetivos de prevenir a transmissão, todas as formas de contato passaram a ser difusamente sentidas como perigosas, sensibilidade agravada pela constatação de disseminação aérea do vírus por meio de aerossóis. Desse modo, formas pré-modernas de lidar com o contágio foram reativadas. Por exemplo, mesmo após a confirmação mais precisa sobre a eficácia do uso de máscaras e da higiene das mãos como estratégia comprovada de prevenção, inúmeras práticas de desinfecção generalizada do ambiente, de objetos, embalagens e até de alimentos, foram atualizadas e mantidas.

Antes de qualquer outra tecnologia disponível, o isolamento passou a ser a principal estratégia de intervenção proposta, embora com modos de aplicação variados. No auge do drama dos casos e mortes, da exaustão dos profissionais, o medo fez parte do discurso, sendo impossível diferenciar a racionalidade dessa emoção. A tragédia se impôs e as formas de agir, mesmo as fundamentadas nas premissas racionais possíveis a cada momento, estiveram mediadas pelos afetos que se voltavam ao sentido de preservação, mas não só.

Negacionismo x ciência

Sabemos que negar é uma das formas de reagir frente a um problema muito assustador. O negacionismo de políticos e gestores certamente foi alimentado por meio da manipulação do pânico daqueles que preferiam optar, de modo consciente ou não, pela negação do próprio problema.

Nesse contexto, a ciência se apresentou como critério de validação da verdade, o mais legítimo balizador para tomada de decisões. Sobretudo no Brasil, essa foi a principal forma de enfrentar o obscurantismo das desastrosas respostas governamentais. A intensa polarização política e ideológica dificultou o debate crítico inerente ao próprio desenvolvimento científico, embora, como em toda controvérsia científica, zonas de incerteza são intrínsecas à sua elucidação.

É possível dizer que a palavra de ordem ‘fique em casa’ representava muito mais uma prudência necessária, face ao desconhecimento inicial, do que uma proposta ‘cientificamente embasada’. Essa recomendação, mais pragmática do que científica, foi criminosamente negada no Brasil, criando uma situação de descontrole maior, produzindo comoção e disputas ideológicas acirradas. Como efeito colateral, houve uma interdição do debate, com obscurecimento da crítica e do pensamento sobre a articulação entre a gestão epidemiológica e as questões mais abrangentes envolvidas.

Diante da emergência sanitária mundial, cresceu a tensão entre liberdade individual e proteção coletiva. Em alguns países, medidas necessárias de vigilância epidemiológica se aproximaram perigosamente de uma vigilância autoritária de base policial ou militar. Entre nós, diante do negacionismo oficial, raras foram as vozes do campo progressista que ousaram levantar interrogações a respeito da adoção de normas restritivas rígidas, sempre em nome da ciência, sem levar em conta suas conseqüências na esfera econômica, social, subjetiva. A polarização reinante levou a que esses temas passassem a ser encarados como argumentos pertencentes à direita, como se as dimensões envolvidas nos diversos aspectos da vida social não fossem problemas inescapáveis à própria condição humana e ao cotidiano de todos nós.

A resposta social à epidemia de SARS-CoV 2 foi distinta, por exemplo, da que ocorreu durante a construção do conhecimento sobre a AIDS, última grande pandemia surgida no final do século XX, que também suscitou a retomada de sentidos das antigas ‘pestes’. Naquela época, a autoridade da ciência foi confrontada em diversas ocasiões: pode-se citar o debate sobre a simplificação que embutia preconceitos na classificação dos chamados grupos de risco (homossexuais, usuários de drogas, haitianos), chegando mesmo a discutir a metodologia de estudos tipo duplo cego e uso de placebos em ensaios clínicos com pessoas infectadas por um vírus letal.

Radicalmente diferente foi desta vez a reação da opinião pública face à profusão súbita de recomendações de especialistas. Muito distinta também foi a retomada recente da quarentena, agora em meio à aceleração inédita do processo de digitalização das relações no mundo virtual, viabilizando inúmeras formas de sociabilidade que seriam impensáveis poucas décadas antes. A aplicação de substitutivos digitais como tele-trabalho e educação à distância não envolveu igualmente todos os grupos sociais, penalizando como sempre os mais vulneráveis.

As mudanças propiciadas pela tecnologia não foram acompanhadas por uma capacidade equivalente de elaboração dos afetos primitivos, reatualizados com a pandemia. O senso de preservação se manteve muito mais configurado na perspectiva do medo do que na reflexão sobre questões como finitude e alteridade, fundamentais para compreender os limites da cosmovisão que orienta a construção civilizatória ocidental.

Em busca de uma visão ambientalista

O vírus Sars-CoV 2 nos colocou novamente frente ao aspecto trágico do contato. Ao produzir efeitos devastadores, tornou-se o grande inimigo a ser combatido. A pandemia reforçou a noção genérica dos microorganismos como agressores, estimulando um imaginário de conquista da saúde por meio da assepsia radical. Apesar da grande resolutividade alcançada por meio de intervenções focadas no controle dos microorganismos e outras causas especificas, o papel do vírus enquanto vilão depende em muito do contexto que viabiliza a sua propagação nas populações humanas.

Nos deparamos então com a necessidade de unir o conhecimento científico especifico, capaz de feitos tecnológicos incontestes, e uma concepção de saúde e doença integrada, apta a entender a dinâmica presente na relação entre os seres na natureza.

Nos constituímos como seres vivos complexos também através de interações com vírus e bactérias. A teoria que encara plantas e animais, inclusive humanos, como formados por uma miríade de microorganismos, vem se consolidando há décadas. Avanços recentes da biologia molecular abrem caminho para fundamentar a ideia da natureza como totalidade conectada, em movimentos de equilíbrio e desequilíbrio. Novos achados possibilitaram a descrição de redes interativas cada vez mais imbricadas, evidenciando como a vida, em todos os níveis, é intensamente relacional.

Precisamos investir e qualificar abordagens sistêmicas que considerem uma multiplicidade de elementos. Muito além de ações circunscritas à ‘guerra’ contra um vírus, devemos avançar em direção a uma visão ambientalista. Novas pandemias e outros desastres irão emergir como consequência de condições como o acirramento extremo das desigualdades, do desmatamento em larga escala, das mudanças climáticas, de guerras e conflitos, entre outras distopias. Temos de estar preparados para um novo imprevisível, que virá, embora não se possa precisar nem onde, nem quando ou como.

O imperativo ético

Não existe ciência descolada dos valores que impulsionam a busca pelo conhecimento. Durante a fase aguda da pandemia, estávamos premidos na luta pela preservação da vida. Não basta repetir o bordão: ‘fazer o que manda a ciência’, precisamos discutir os valores fundamentais em meio à realidade múltipla, contraditória e repleta de dúvidas, na qual, inevitavelmente, estaremos sempre imersos. As ferramentas fornecidas pela ciência para decifrar os problemas devem estar submetidas aos filtros de nossas escolhas.

Por exemplo, o transbordamento de microrganismos da fauna silvestre para os seres humanos decorre do avanço descontrolado sobre ecossistemas ainda preservados. Como prevenir novas pandemias sem priorizar ações de monitoramento e proibição de desmatamentos ilegais e do tráfico de animais?

Ao longo da pandemia, os estudos de risco informaram a elaboração de normas geridas coletivamente pelos governos e agentes sanitários. Superada a fase aguda, quando possivelmente o pior já passou, a necessidade vital do contato volta a sobrepujar o medo, e critérios mais individualizados podem predominar nas tomadas de decisão.

Articular os aspectos de responsabilidade coletiva e as escolhas individuais pressupõe não esquecer que os modos de vida e a emergência das doenças estão mutuamente imbricados. A gestão do risco deveria então se dar na mediação entre a informação genérica fornecida pela ciência e os contextos, enquanto conjuntos de circunstâncias que constituem situações singulares. Dessa forma, se torna possível a escolha ética que considera a especificidade do conhecimento, mas não deixa de levar em conta o desconhecido que se apresenta no vivido.

Decorrentes das construções teóricas sobre as epidemias, as medidas de intervenção irão oscilar entre a especificidade das causas imediatas numa abordagem mais pragmática, e a compreensão que integra a pluralidade das dimensões que envolvem a vida na Terra. Deve-se agir especificamente diante de uma causa reconhecida. Precisamos, porém, sintonizar com a multiplicidade dos aspectos envolvidos na geração e conformação das epidemias, para evitar outro negacionismo muito perigoso.

As epidemias fazem parte da história da humanidade e, a cada vez, emergiram surpreendentemente, afirmando como a vida é maior do que a vontade de se ter controle sobre ela. Sem abandonar a busca pelo conhecimento, é necessário abrir mão da arrogância e saber reverenciar o mistério que sempre estará presente no contato com a natureza. Contato que nos enche de pavor, sobretudo na vigência da ameaça que se materializa em uma epidemia. Contato que precisa ser assumido na sua tragicidade, na incontornabilidade do movimento, das interações e das transformações incessantes consequentes à intensa troca que nos constitui na relação com o outro. Não haverá saída se não buscarmos a ética que permeia a vida em todas as dimensões – biopsicosocial – e que se define na vigência do próprio viver em conexão com o lugar de onde surgimos e que é maior, muito maior do que podemos supor em nossa prepotência. Sabem disso os povos originários e precisamos aprender com eles.

***

Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.

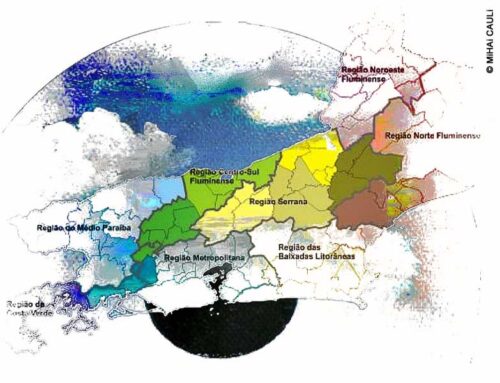

Ilustração: Mihai Cauli

Leia também “Transição ecológica”, de Marcio Pochmann.