Terapia Política publicou o artigo de Moisés Mendes O que vem depois das carreatas, escrito a quente, pouco depois da surpreendente, por enorme, carreata do sábado 23, em Porto Alegre, em favor do impeachment de Bolsonaro e da vacinação geral. Num desafio a que se colha resultados diferentes, o cronista lembra que “desde 18 de maio de 2017 o Brasil faz protestos intermitentes”. O centro de seu texto está na pergunta: “e agora, o que acontecerá depois das carreatas do sábado?”

Um paradoxo político foi a desmobilização das ruas a partir das grandes vitórias eleitorais pós-ditadura do Partido dos Trabalhadores e, em menor escala, do PCdoB. A partir de 1985, a esquerda conquistou prefeituras em todo o país. Em Porto Alegre, o PT emendou 16 anos de governo local. Criou e baseou sua lógica, estrutura e pedagogia na participação popular, no Orçamento Participativo, nos conselhos escolares e de unidades de saúde. Havia tanto a fazer, que parecia natural a absorção dos melhores militantes e dirigentes dos movimentos social e sindical pelas Administrações. A ação “nas bases” – incluída a reposição e formação de novos militantes – foi substituída pelas políticas públicas.

Esse não é um problema exclusivo daqui. O Partido Socialista Operário Espanhol também foi responsabilizado por esvaziar os movimentos sociais nos governos de Felipe González (1982–1996). “Não queremos de jeito nenhum repetir o erro de 1982, quando a vitória do PSOE acabou no desmonte do movimento social. Nessa época, a esquerda escolheu uma lógica de democracia representativa e nós perdemos o poder na rua. Isso aconteceu durante toda a década de 1990, com efeitos devastadores”, diz Luisa Capel, da coalizão de esquerda Ahora Madrid.

A sensação de que as ações das prefeituras mudam rapidamente as condições de vida da população é poderosa, é inebriante. E a dinâmica da ação permanente do OP em cada bairro assegurou a impressão de ampla organização de base, de formação política e de mobilização social, como preconiza a Teoria. Mas houve quem, com propriedade, apontou que o Minha Casa Minha Vida, o Prouni, os aumentos reais do salário mínimo, o tratamento especial aos servidores públicos não geraram nenhuma associação de bairro, centro acadêmico ou percepção de que isso corresponde a uma determinada concepção de sociedade. A publicidade ocupou o lugar da propaganda e tudo isso terminou traduzido pelos beneficiários como vitória individual, mérito pessoal. Têm sido 35 anos de “aparelhismo progressista” de Estado, com praticamente nulo impacto na consciência e organização popular.

De um lado, temos a concepção de um Estado dirigente e impulsionador social. De outro, a matriz messiânica que gera a cultura política do líder profético, guia genial dos povos, pai dos pobres.

A primeira consequência perversa disso é o esvaziamento ou a própria destruição do partido como formulador político, renovador de quadros, organizador social, substituído pelo poder econômico e empregatício dos mandatos parlamentares.

A segunda, é a desmobilização da sociedade. Depois de três décadas e meia de redução da política ao processo eleitoral, às manobras parlamentares e à judicialização da política, não se reconhece formas de organização social; não se vê objetivos para isso, senão eleitorais, notas de protesto e inúteis ações jurídicas que só fazem frustrar e amortecer o ímpeto popular.

Conforme a Pública – Agência de Jornalismo Investigativo, “1029 pessoas e mais de 400 organizações assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Foram enviados 61 documentos [na terça feira, 26, entrou o 62º, o das igrejas, e no dia seguinte o 63º, dos partidos de esquerda] ao presidente da Câmara dos Deputados, (…) o mais antigo está em análise na mesa de Rodrigo Maia há mais de 680 dias”.

E até aqui chegamos, nessa intermitência de protestos. Por mais descontente que esteja o povo, o ânimo anti Bolsonaro não se transforma em força efetiva para sua derrubada sem que haja uma direção política que proponha o próximo, o terceiro, o quarto passos, antes de convocar as carreatas do sábado.

O problema imediato do Brasil é a crise de direção política. Uma verdadeira direção já estaria na rua, liderando. A consequência é que os partidos serão atropelados pelo governo ou pelos movimentos sociais. PT, PSol, PDT lembram em muito o MDB de 1976. Não teve coragem de transformar sua estrondosa vitória eleitoral de dois anos antes em força política para enforcar a ditadura e refluiu para os discursinhos parlamentares. Então perdeu o bonde da história.

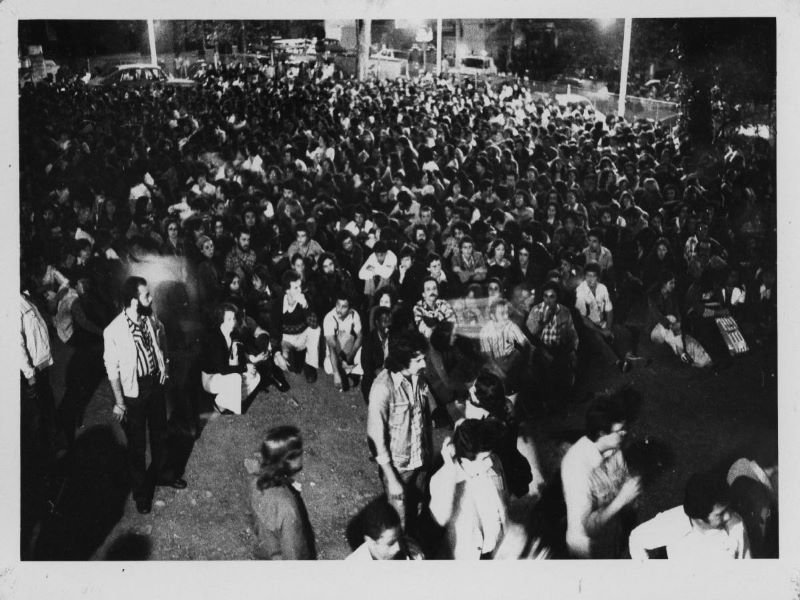

Naquele final dos anos 70 do século passado, Liberdade e Luta (Organização Socialista Internacionalista), Peleia (Organização Revolucionária Marxista-Democracia Socialista) e Convergência Socialista (Liga Operária-Partido Socialista dos Trabalhadores) eram agrupamentos políticos muito pequenos, mais estudantis que sindicais. Mas fizeram a leitura correta do sentimento de exaustão de grande parte da classe média em relação aos governos do golpe de 64. Hegemonizaram o movimento estudantil e quando os metalúrgicos pararam o ABC paulista foram para as ruas, atropelaram o inepto MDB, fizeram um estrago na ditadura. Tiveram coragem de encarar a polícia e o Exército. Vaiaram e saíram na porrada com o próprio ditador João Figueiredo no calçadão de Florianópolis, encararam o gás lacrimogêneo e os cassetetes, mas impediram que o ditador argentino Rafael Videla e Figueiredo inaugurassem uma placa em uma praça diante da UFRGS, em Porto Alegre.

Estudantes e operários foram capazes de levar multidões às ruas e arrastar na sua esteira os movimentos sociais e tendências políticas mais progressistas, porque estavam determinados a derrubar a ditadura. Aceleraram o ritmo. A partir das ruas, impuseram o ascenso político ao país que desencadeou as condições para o fim do regime nascido no golpe de 1964.

Mas na missa do padre tem aquele trecho em que ele fala da correlação de forças e da diástole e da sístole. A vitória em 1985 do “acordo por cima” entre as elites ficou fácil quando os movimentos esvaziaram as ruas, se institucionalizaram no PT e no PDT e foram para o ambiente onde somente as raposas se alimentam. Derrotado o massivo movimento “diretas já!”, a “transição democrática” foi delegada ao Colégio Eleitoral e o desenho do novo país, à Assembleia Nacional Constituinte. Os militares garantiram sua impunidade e passaram o encargo a seus filhos diletos José Sarney, Tancredo Neves, Antônio Carlos Magalhães e Roberto Marinho.

Nessas últimas três décadas e meia, o partido da ditadura mimetizou-se no Centrão, pano de fundo de todos os governos desde então. FHC o mimou e o PT, rendido ao parlamentarismo presidencialista, acabou com a mão comida por quem alimentou. Os grandes grupos de comunicação, a social democracia, o centro, a centro direita e a direita abriram a caixa de Pandora. De lá saíram a extrema direita, o bolsonarismo e os milicianos, que comeram a todos.

Não fora a escatologia e a vulgaridade dos protagonistas deste Ato, pareceria tragédia shakespeariana.

Diariamente temos gritado a raiva que nos provoca o tirano. Regularmente compartilhamos e retuitamos denúncias de corrupção, furto e fraudes. Periodicamente assinamos um pedido a mais de impeachment, notas de protesto, abaixo-assinados. De quando em quando batemos panelas. Esse espontaneismo tanto pode nos levar à exaustão e à desmobilização, quanto nos reanimar.

Irados pelo atraso nas compras de vacinas (por incompetência e má fé) e pela tragédia das mortes por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, no último dia 15 voltamos ao panelaço. De minha janela, senti que esse foi maior e mais intenso que todos os anteriores. Amigos de várias outras cidades e estados tiveram a mesma impressão. Também a carreata do sábado 23 não teve precedentes.

Podemos não crer que as condições subjetivas estão se encaminhando para o encontro com as condições objetivas para… sei lá. Mas os vocalistas da direita estão atentos ao sismógrafo. Ainda sem encontrar seu Tancredo, a direita e sua imprensa se esforçam para ganhar tempo. Na quarta-feira, 27, respondendo às carreatas do sábado, Elio Gaspari deixou suas digitais por toda a Folha de S.Paulo. A começar pelo título: “Fora, Bolsonaro, para quê?” Diz ele que isso “o grito ‘Fora, Bolsonaro’ é falta de agenda. Não tem base parlamentar nem popular (…). Falta um propósito à oposição”. Este é um dos que estão com o ouvido colado ao solo e não está gostando do que está ouvindo.

Nosso problema é outro. O movimentismo, puxado por bem intencionados, mas sem capacidade política de dirigi-lo às suas consequências oferece o risco da frustração e desmobilização. Eles ainda não têm Tancredo, mas tampouco nós temos Lula, Libelu, Peleia, Convergência. Quem será a direção política que dirigirá a posição ao xeque mate a Bolsonaro? PT, PSol, PDT, PCdoB estão enredados com a eleição das Mesas do Congresso e, passado isso, com a eleição de 2022. Resta a hipótese de que uma frente de entidades, frações dos partidos, personalidades, movimentos já consolidados salte às ruas para liderar um ascenso do #ForaBolsonaro, que é a única pressão que quem votará o impeachment respeita (talvez).

Ou mais um oportunista tocará a flauta na República de Hamelin.

Nos últimos meses, mudanças progressistas têm acontecido no continente como resultado de longa e persistente ocupação de ruas por mulheres e estudantes (no Chile e Peru), ou mulheres, estudantes, indígenas e o MAS (na Bolívia), com brutal repressão policial, mas impotente diante do volume e resistência das manifestações. Nos três países os governos foram fragorosamente derrotados. Na Argentina, por quatro anos milhares de mulheres pressionaram o Congresso até arrancarem a aprovação da lei de descriminalização do aborto. No Chile, não apenas conquistaram a convocação da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, contra a vontade de todos os partidos, como obtiveram que seja composta metade por mulheres e metade por homens e com 17 vagas reservadas a indígenas, correspondentes à sua proporção demográfica na população.

As mulheres têm dirigido ou participado decisivamente das transformações porque têm se mantido suficientemente coesas, formando e renovando quadros políticos para o feminismo desde meados dos anos 70, acumulando forças em pautas próprias. O mesmo com negros e LGBTQI+. As lutas identitárias não são contraditórias com a luta contra todas as desigualdades. Se há “perda de foco”, a responsabilidade é dos dirigentes políticos, cuja tarefa é tomar a energia setorial para potencializar o movimento geral da sociedade. Por motivos diferentes, muitos lutam juntos. “Caminhar separados, golpear juntos”. Tudo o que minar os privilégios, a cultura ou os valores da burguesia deve ter nossa adesão. Cotas de raça, apoio. Aborto, apoio. Não rezar na abertura das sessões no Parlamento, apoio. Mudar nome de rua, remover estátua de escravocrata ou torturador, apoio. Imposto sobre as grandes fortunas e bens, apoio. Não há hierarquia cronológica para isso. Por que acham que levantar as lanças contra o hino riograndense não é importante? Por que teriam que pegar a última ficha na fila das prioridades? Primeiro a luta maior, depois as setoriais? Esse é o equívoco do Programa Máximo: tudo ou nada. Mas sem partido dirigente o risco é que as lutas parciais sejam transformadas em um fim em si. A função do partido é apontar para onde confluem as bandeiras setoriais e propor o objetivo estratégico que congregue essas lutas com a tática geral de democratização profunda da sociedade.

Os debates nas redes estão, francamente, patinando e estressando os participantes, sem avançar, como muitos dos debates nas mesas de bares antes de 1978. Quem foi pra rua (e arrastou os chopeiros radicais para a tomada dos sindicatos) foi quem tinha capacidade dirigente, estratégia e táticas. Não se pode culpar o povo por não se revoltar, quando não há um partido com autoridade, que proponha a ação e a dirija. Até para a revolta popular é necessário quem corra à frente apontando para a Bastilha.

Quem cumprirá hoje o papel da Libelu, da Peleia, da Convergência na derrubada de Bolsonaro?

***

Clique aqui para ler o artigo de Moisés Mendes citado pelo autor.