A turbulência no Federal Reserve Bank (Fed), banco central dos Estados Unidos (EUA), ganhou novos contornos de emergência política. Em 1º de agosto de 2025, a economista Adriana D. Kugler, indicação de Joe Biden, anunciou sua renúncia com efeito em 8 de agosto. Poucos dias depois, o presidente estadunidense Donald Trump declarou publicamente que pretende afastar outra governadora, Lisa Cook, sob a acusação de fraude hipotecária.

Esse duplo movimento revela não um episódio administrativo isolado, mas uma ofensiva política clara contra a "autonomia" do Fed. A autoridade monetária mais poderosa do planeta, símbolo de previsibilidade para os mercados globais, se vê agora submetida à lógica de confronto pessoal de Trump. O que poderia ser apenas uma mudança de nomes transforma-se em sinal de erosão institucional, capaz de abalar a confiança internacional no Fed e reavivar a preocupação: se os EUA espirram, quem garante que o resto do mundo, sobretudo os emergentes, não acabe com uma gripe grave?

A tradicional conferência de Jackson Hole, realizada anualmente em Wyoming e conhecida como o fórum mais influente sobre política monetária global, aconteceu em 22 de agosto carregada de simbolismo. Autoridades de bancos centrais da Europa, Japão e América Latina acompanham com apreensão os sinais de que os EUA caminham para uma política monetária ditada menos por fundamentos econômicos e mais pela lógica eleitoral e pela pressão direta da Casa Branca.

A última fala de Jerome Powell, em Jackson Hole como presidente do Fed – no cargo desde fevereiro de 2018, nomeado por Donald Trump e depois reconduzido por Joe Biden em 2021 para um segundo mandato de quatro anos – ressaltou o compromisso da Instituição com o controle da inflação e com o emprego. Ele apontou para um possível corte de juros na reunião do Fed de setembro, mas sem se comprometer. Reconheceu os riscos crescentes para o mercado de trabalho, pelos efeitos da emigração forçada pelas políticas de Trump, mas também disse que os riscos de uma inflação mais alta permanecem em decorrência do tarifaço.

O Fed ainda é o pilar de estabilidade do sistema financeiro internacional. Suas decisões sobre juros influenciam fluxos de capitais, força do dólar e condições de crédito em todo o planeta. Agora, sob pressão política aberta, perde a aura de independência que sustentava sua credibilidade. Trump, que já havia atacado Jerome Powell, no primeiro mandato, volta a agir contra a lógica da autoridade monetária independente, exigindo cortes imediatos na taxa de juros, cobrando lealdade pessoal e tentando moldar o Board ao seu estilo. A consequência direta é a intensificação da incerteza: cada decisão ou sinal do Fed passa a ser lido não apenas como resposta a dados econômicos, mas como reflexo da disputa dentro da Casa Branca.

O pano de fundo é a divergência interna já revelada na última reunião de julho: parte do colegiado defendia cortes imediatos, enquanto a maioria preferiu aguardar sinais mais claros do impacto das tarifas e da inflação. Agora, com a renúncia, o equilíbrio interno se fragiliza e abre espaço para que as escolhas futuras sejam lidas mais como decisões políticas do que técnicas. O discurso de Jerome Powell, previsto para os próximos dias em Jackson Hole, ganhará uma dimensão desproporcional, pois qualquer nuance pode ser interpretada como sinal de que o Fed se prepara para um corte em setembro ou, ao contrário, que a turbulência institucional obrigará a manutenção dos juros elevados por mais tempo.

Se a incerteza for domada e a instituição conseguir comunicar um corte de forma organizada, o efeito imediato poderá ser positivo para os emergentes. Com o juro básico dos Estados Unidos recuando e a Selic brasileira estacionada em patamar elevado, o diferencial de rendimento tende a atrair capitais de curto prazo e dar algum alívio ao câmbio. Esse seria o cenário da "gripe leve", em que o Brasil não apenas resiste, mas chega a se beneficiar do espirro norte-americano.

O problema é quando o movimento não vem embalado por uma comunicação firme, mas por ruído político. Nesses casos, a lógica se inverte: mesmo que os juros recuem, a insegurança institucional leva investidores a buscar abrigo nos próprios títulos do Tesouro dos EUA, fortalecendo o dólar globalmente e drenando recursos de países emergentes.

Os mercados não reagem apenas a indicadores. Reagem, sobretudo, à percepção de risco. Quando a maior economia do mundo parece fragilizar a independência de seu banco central, a resposta clássica é a corrida para a segurança, reforçando a demanda por Treasuries. Paradoxalmente, mesmo que Trump desorganize o Fed, o dinheiro global segue correndo para os Estados Unidos.

É o velho "flight to quality", que vimos em 2008, no "taper tantrum" de 2013 e na pandemia de 2020: quando o centro treme, a periferia desaba primeiro. O "taper tantrum" de 2013 foi uma turbulência nos mercados financeiros desencadeada por um anúncio do Fed de que reduziria gradualmente a sua política de flexibilização quantitativa (QE), um programa de compra de títulos para injetar dinheiro na economia.

Para o Brasil, a leitura simplista de que cortes de juros nos EUA abririam espaço para entrada de capital é incompleta. A Selic elevada, de fato, poderia atrair fluxos, mas se a queda dos Fed Funds vier cercada de ruído institucional, os investidores não vão olhar para retornos, mas para segurança. Isso significa que, em vez de reforçar o real, o movimento pode enfraquecê-lo, gerar saídas líquidas e levar o Banco Central brasileiro a prolongar o aperto monetário apenas para segurar a confiança cambial.

Esse dilema se repete em outras partes do mundo, e é aqui que a Ásia ganha relevo. A China, maior credora internacional em títulos norte-americanos, observa com cautela a escalada da interferência política no Fed. Pequim já reduziu discretamente sua exposição aos Treasuries nos últimos anos, diversificando reservas em ouro e em moedas de parceiros comerciais. Mas, ao mesmo tempo, trabalha com juros baixos para dinamizar a demanda interna. Essa estratégia busca sustentar o consumo das famílias, compensar a fragilidade do setor imobiliário e garantir taxas mínimas de crescimento em meio a um cenário internacional adverso. Trata-se de um contraste nítido: enquanto os EUA elevam a percepção de risco por razões políticas, a China aposta no estímulo interno como forma de se blindar contra a volatilidade global.

O Japão, tradicional aliado financeiro dos Estados Unidos, também se vê pressionado: com ienes em desvalorização crônica e política monetária ultra frouxa, cada sinal de fuga para Treasuries aumenta a volatilidade em Tóquio. Já a Índia, alvo direto do tarifaço de Trump, sofre impacto duplo: sanções comerciais de um lado, oscilações de capitais do outro.

O quadro asiático é fundamental porque mostra que não se trata de um choque localizado. Se os grandes players da Ásia — que concentram reservas internacionais colossais em US$ e desempenham papel central nas cadeias globais de produção — forem obrigados a recalibrar suas carteiras por desconfiança em relação ao Fed, os reflexos se amplificam para toda a economia mundial. E nesse redemoinho, países como o Brasil ficam ainda mais vulneráveis, porque não dispõem da mesma margem de manobra cambial, nem do mesmo poder de fogo em reservas.

A metáfora se mantém. Os Estados Unidos estão espirrando, mas agora o vírus é também político, alimentado pelo estilo beligerante de Trump e pelo enfraquecimento institucional do Fed. A Ásia responde com políticas próprias, como o estímulo interno chinês e a flexibilidade japonesa, mas ainda assim não consegue neutralizar totalmente os efeitos do "flight to quality".

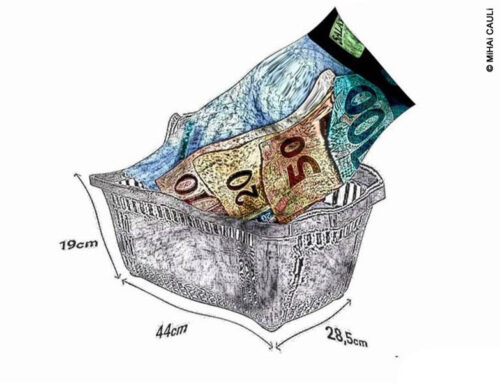

O Brasil enfrenta uma tempestade perfeita: juros reais altíssimos, crescimento medíocre e dependência dos humores externos. O colchão de reservas dá alguma proteção, mas não elimina a vulnerabilidade diante de uma corrida global para o dólar. O risco não está apenas no câmbio. Está na incapacidade de atrair capital produtivo e de escapar da armadilha de ser mero receptor de fluxos especulativos, que entram e saem ao sabor do vento.

É justamente por isso que a resposta brasileira não pode se limitar à manutenção de uma taxa Selic sufocante. O argumento de que juros estratosféricos funcionam como escudo cambial é falho. Protegem apenas de forma transitória e ao custo de sufocar o investimento, travar a criação de empregos e alimentar uma armadilha de baixo crescimento. Num ambiente internacional instável, a melhor defesa não é erguer um muro de juros altos, mas sim, fortalecer os fundamentos internos com crescimento, diversificação produtiva e atração de capital de longo prazo.

Ao prolongar artificialmente uma Selic nas alturas, o Brasil não se protege. Adoece por conta própria. A febre dos Estados Unidos pode ser inevitável, mas a vulnerabilidade brasileira é escolha doméstica. Para não adoecer gravemente, o país precisa combinar prudência fiscal com coragem de reduzir juros, liberar o dinamismo da economia e mostrar que, mesmo em meio a ventos externos adversos, pode crescer de forma sustentada. Esse é o verdadeiro antídoto contra a gripe que vem de fora. Não mais remédios paliativos, mas uma estratégia de desenvolvimento que devolva confiança aos investidores e esperança à sociedade.

***

Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.

Ilustração: Mihai Cauli

Leia também "Oportunidades e riscos da nova conjuntura internacional", de Adhemar Mineiro.