“O futuro permanece escondido até dos homens que o fazem”. Anatole France.

O governo do capitão exonerado assumiu o poder com a perspectiva de desmontar boa parte do arcabouço legal criado no Brasil a partir de 1930, particularmente da Constituição de 1988. Esse alvo a ser abatido representa a base de atuação do Estado que tem a ver com a reprodução do capital e dos contingentes humanos. Essa desmontagem deriva da fé cega nas lógicas de mercado; desmonta-se o que aí está e as virtudes alocativas do mercado vão se encarregando de arrumar tudo da forma mais eficiente e justa. O problema é que a economia é um subsistema envolvido em algo maior: a sociedade, a natureza e, além disso, de quando em quando o inesperado faz uma surpresa. Como na bela música de Johnny Alf, “Eu e a brisa” e nesta outra brisa maldita que veio com a pandemia.

O fato é que a borboleta saiu do casulo e não vai voltar. Estamos diante de um quadro urgente e distinto, em que a pauta deve estar dirigida para outras questões (emergenciais!) e nunca precisamos tanto de um Estado que possa fazer aquilo que o mercado não pode por sua própria natureza.

No texto que segue, apresentamos os modelos de desenvolvimento por que passamos e ao final as disjuntivas frente aos desafios atuais.

Na literatura sobre a história econômica brasileira, e em certa medida também da América Latina, há algum consenso quanto a três modelos de desenvolvimento ou contextos nacionais e internacionais, que marcam nosso percurso desde finais do século XIX. Nosso caminho para a modernidade tem sido tortuoso, aos trancos e barrancos, pontuados por golpes de Estado e surtos de autoritarismo. Somos economias periféricas de desenvolvimento tardio, retardatário. Será que só nos resta esperar que a modernidade venha de fora para nos salvar do atraso?

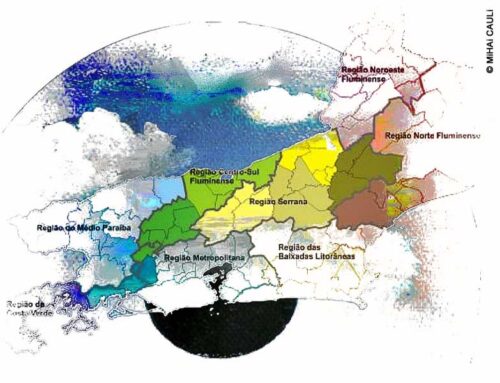

O primeiro desses modelos corresponde ao primário exportador ou mercantil exportador. Para usarmos a expressão de Celso Furtado, o “impulso dinâmico” vinha da demanda externa e nossa economia se assemelhava a um arquipélago de economias regionais voltadas para fora, organizadas pela lógica das atividades exportadoras. O território não estava integrado, pois a infraestrutura se destinava apenas a dar suporte a essas atividades. Politicamente, havia o pacto oligárquico capitaneado pelo capital cafeeiro assumindo múltiplas funções além da mercantil-exportadora e que se autoproclamava como garantidor do progresso, uma vez que “o café dava para tudo”. Essa perspectiva não era inteiramente desprovida de sentido, na medida em que a capacidade de importar e a formação do mercado interno derivavam em grande parte das divisas originadas das exportações, principalmente do café. Ocorre que as coisas mudam (lição recorrente da história econômica) e mudaram muito em 1929. A partir da quebra da Bolsa e da bolha especulativa nos EUA, seus efeitos se disseminaram rapidamente via comércio internacional e as exportações caíram em preços e quantidades. Para além das mudanças nos níveis de demanda, essas transformações resultaram no fim de uma época.

Os anos da década de 30 se iniciaram com uma redução generalizada na atividade econômica em escala internacional, impactando negativamente a produção e o emprego. No caso brasileiro, com a Revolução de 1930, a oligarquia cafeeira perdeu a centralidade política e econômica, sendo submetida a outro arranjo de forças com as cartas postas para o novo período, no qual as forças internas do consumo e do investimento começaram a ser acionadas e a formação do capital industrial ganhava intensidade.

Nessa perspectiva, o segundo modelo que se abre em 1930 e se estende por cinco décadas possui distintas denominações, como “substituição de importações”, “desenvolvimentismo” ou “industrialização induzida pelo Estado” (denominação pouco usada no Brasil, mas comum na hispano América). O contexto era de um Brasil recém-saído da escravidão, em que, nas palavras do presidente Artur Bernardes (1922/1926), “a questão social era uma questão de polícia”. Nessa perspectiva, o desafio de criar um sistema legal que regulasse as relações de trabalho e fizesse a ponte entre o mundo do trabalho e a cidadania para sustentar uma economia e sociedade que transitava para um modelo urbano / industrial foi uma tarefa nada simples a ser realizada.

A noção de um modelo movido pela substituição de importações não é difícil de entender, algo como uma industrialização avançando “andar por andar”, nas palavras de Maria da Conceição Tavares. Ocorre que, a partir do final da década de 40, há uma complexidade crescente numa industrialização que, segundo a mesma Conceição Tavares, se deveria mover construindo alguns andares simultaneamente e não mais um de cada vez. Para uma dimensão mais concreta do que desejamos dizer: se uma grande siderúrgica é criada, não pode ser apenas para fornecer aço visando a produção de agulhas. Nesse sentido, a agenda era repleta de problemas a serem equacionados. Vale dizer que a CEPAL (Comissão para a América Latina e Caribe), foi criada nesses anos e um de seus conceitos centrais é a da relação centro – periferia em que, ao contrário das teorias dominantes, o comércio internacional não seria necessariamente um jogo de soma positiva. Antes ao contrário; as economias periféricas chegavam mesmo a transferir ganhos de produtividade às economias centrais.

Isso implicou mudanças no papel do Estado brasileiro, numa nova cultura econômica, técnica e política que se materializou em inovações institucionais, nos esquemas de financiamento, nas infraestruturas de transporte, comunicação e energia, assim como nas formas de endogeneizar os circuitos da educação, da ciência e da tecnologia. O ponto culminante em termos da criação de institucionalidades e organizações públicas correspondeu ao segundo governo Vargas. No governo JK se concretizou um pacote de investimentos viabilizado em grande medida pelos esquemas de financiamento do BNDE, significando o auge do nacional desenvolvimentismo. Nossa matriz industrial, cada vez mais integrada e diferenciada, diminuía assim a distância para alcançar um padrão típico da segunda revolução industrial. Nos anos seguintes se explicitam os impasses no contexto da guerra fria, resultando no golpe civil/militar de 1964.

O regime civil/militar vigente de 1964 a 1985 levou à cabo um desenvolvimentismo com outro viés, menos nacionalista e portanto mais atrelado às transnacionais. Contudo, em que pesem os desequilíbrios regionais, macroeconômicos e a concentração de renda, dos anos 30 até a entrada dos anos 80 a economia brasileira cresceu como poucas no mundo. Ao início dos anos oitenta o regime se esgotava com dívida externa e inflação crescentes e do ponto de vista político marcado pela campanha de eleições livres e diretas.

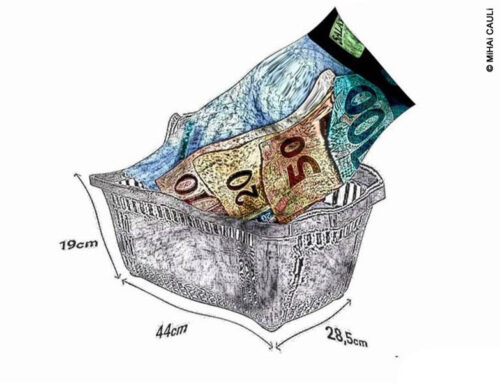

Estes impasses na transição democrática e a Constituição de 1988 são simultâneos à emergência do terceiro modelo a que fizemos referência. Desde o rompimento unilateral por parte dos EUA das regras criadas em Bretton Woods, particularmente o padrão dólar – ouro em 1971 teve início um processo crescente de financeirização e desregulamentação acompanhada pelas inovações tecnológicas e seus impactos nas formas de organização do trabalho e da produção. Tendo como farol o Consenso de Washington em 1989, a proposta neoliberal periférica de abertura comercial e financeira indiscriminada, correspondeu à regressão em nossa matriz produtiva no sentido da diminuição da produção de bens com maior conteúdo tecnológico, o que nos condiciona a uma inserção subordinada na divisão internacional do trabalho e nas cadeias produtivas globais. A participação da indústria no PIB, que nessa época estava próxima dos 20% hoje, trinta anos depois, está pelos 10%.

No mundo do trabalho, o resultado dessas transformações foi a precarização das atividades laborais, onde a construção dos vínculos entre as relações de trabalho e o mundo da cidadania começa a se romper. Desde os anos 30 e durante cinco décadas a posição na ocupação que mais cresceu foi a do assalariamento com vínculo empregatício. Nos anos 90 há uma inflexão negativa no mercado de trabalho expressa na informalidade do trabalho autônomo e no assalariamento sem vínculo.

Durante o governo Lula e boa parte do governo Dilma, com o efeito China e a implementação de políticas sociais, houve uma inflexão positiva marcada pela expansão do emprego formal e ganhos reais para o salário mínimo, assim como a expansão do programa Bolsa Família. Entretanto, em termos de nossa matriz produtiva, não houve avanço significativo no que diz respeito à reversão do caminho à uma dependência das commodities.

Os governos que se seguiram aprofundaram a adesão ao modelo subordinado à exportação de commodities e ao desmonte de instituições públicas e privadas, assim como à venda de empresas que eram pontos fora da curva em nossa matriz produtiva, como foi o caso exemplar da Embraer vendida à Boeing.

A história econômica serve também para mostrar que as coisas mudam. Se aceitarmos ser um país que paga taxas de juros entre as mais altas do mundo e exporta sobretudo commodities agrícolas, minerais e industriais de baixo conteúdo tecnológico, não será preciso endogeneizar a inovação nem empreender um esforço próprio de reflexão; basta seguir as recomendações dos centros de poder mundiais. Mas se ao contrário, optarmos por uma inserção soberana no contexto mundial, crescimento inclusivo com avanços no campo da ciência e das distintas formas de tecnologias, inclusive as sociais, como no âmbito da economia solidária, teremos de pensar e agir desde o Brasil real e do nosso lugar no mundo. Para esse desafio contamos com boas universidades e organizações como BNDES, FIOCRUZ, EMBRAPA e ainda, apesar do esvaziamento recente, um Sistema Nacional de Inovações capaz de articular a ciência e a tecnologia com o tecido empresarial. Também não pode ser esquecido que para uma inserção soberana será preciso recuperar o fortalecimento dos processos de integração e negociações como MERCOSUL e os BRICs. Abertos ao mundo sim, mas a partir de nossos interesses e necessidades.

Essa é uma tarefa sem fim, onde precisaremos de vontade política, engenho e arte.