Ao abandonar a narrativa linear e abraçar o absurdo, Kleber Mendonça Filho transforma a ditadura em distopia e o gênero de horror em linguagem histórica.

Na Guatemala, um general envelhecido passa a ser assombrado pelos fantasmas de um genocídio do qual participou. Em Santiago, um ditador não morre: paira como vampiro, sugando o sangue de um país inteiro. Na Espanha franquista, monstros emergem dos pesadelos infantis para dar forma ao terror político. No Sul dos Estados Unidos, em meio a tensões raciais e históricas, o mal assume feições quase míticas. Em Recife, uma perna cabeluda surge nas entranhas de um tubarão. Nada disso pertence ao campo do delírio gratuito. São imagens que o cinema encontrou para falar de regimes autoritários, violência estrutural e traumas históricos, quando a realidade já não pode mais ser explicada por uma narrativa lógica ou reconfortante.

O Agente Secreto não é mais um filme sobre a ditadura – e isso incomoda muita gente. Há uma expectativa quase automática de que filmes sobre esse período histórico sigam uma cartilha conhecida: narrativa linear, drama familiar, violações explícitas de direitos humanos, personagens inocentes perseguidos, desaparecimentos, sofrimento individual como espelho de um país violentado. Esse modelo, legítimo e necessário em muitos momentos, criou também uma zona de conforto estética e narrativa. É isso que parte do público espera encontrar. Mas Kleber Mendonça Filho não entrega exatamente esse caminho.

No meio do filme, algo começa a sair do lugar. A narrativa se torna estranha, os sons se adensam, o ambiente pesa, o circo se fecha. A ditadura deixa de ser apenas um regime opressor reconhecível e passa a operar como distorção, como ruído, como algo que não se sustenta em lógica humana. E então surge a imagem que sintetiza essa proposta: uma perna cabeluda, deslocada, sem explicação imediata. Uma história aparentemente sem pé nem cabeça – mas com uma perna. Não como piada, mas como afirmação estética: a ditadura é, por definição, absurda. Ela não é natural, não é racional, não é compatível com a experiência humana sem deformá-la.

“Guerra e Paz, Frango na Brasa”

O Agente Secreto é permeado por simbolismos e mensagens criptadas que atravessam a narrativa, por vezes de forma quase imperceptível. Nesse registro, a música “Guerra e Pace, Pollo e Brace”, de Ennio Morricone – “Guerra e Paz, Frango na Brasa” – funciona como comentário direto sobre a convivência entre a violência, o insólito e a vida cotidiana. No filme, a guerra não se apresenta como espetáculo, mas como estado permanente: pessoas desaparecem, agressões se acumulam, e a vida segue submetida a essa lógica distorcida. Pequenas e grandes batalhas se misturam nessa mesma trama, revelando como os processos históricos também se constroem pela repetição, pela rotina e pela normalização da violência.

Essa escolha insere “O Agente Secreto” em uma tradição cinematográfica que vem se consolidando no cinema mundial, com vários expoentes no cinema latino-americano. Em “La Llorona”, um general guatemalteco é confrontado por espectros do genocídio indígena. Em “O Conde”, Pinochet é retratado como um vampiro que atravessa séculos de violência no Chile. Em “O Labirinto do Fauno”, a ditadura franquista surge como um universo de monstros que invadem a imaginação infantil. O horror, nesses filmes, não é ornamento: é linguagem política, uma forma de traduzir o indizível.

Um estranho no Oscar

Esse movimento não é estranho ao cinema norte-americano nem ao Oscar. “Corra”, o filme usa o terror e o absurdo para falar da apropriação dos corpos negros. “Parasita”, vencedor do Oscar, constrói uma narrativa quase fantástica para revelar os porões da desigualdade social. “Os Pecadores” – o filme com o recorde histórico de 19 indicações ao Oscar – mistura vampiros, sonho e delírio para tratar do racismo, da segregação e da violência histórica ligada à Ku Klux Klan. Todos esses filmes poderiam ter optado por narrativas dramáticas tradicionais, lineares, emocionalmente reconhecíveis. Não o fizeram porque entenderam que o insólito não é aleatório: ele é o próprio sistema.

Esses pequenos absurdos que fogem à realidade estão profundamente presentes em “O Agente Secreto”. Esses pequenos absurdos que atravessam O Agente Secreto não estão fora da realidade – eles a revelam. O jornalismo aparece reiteradamente desnorteado. Quando um matador de aluguel é executado dentro de uma barbearia, a manchete do dia seguinte não reconhece a violência como tal e rebatiza o assassinato como a morte banal de um turista sulista. O erro não é apenas factual: ele indica uma distorção do real, a incapacidade de perceber o crime como acontecimento político e histórico, dissolvendo-o no cotidiano supostamente neutro. Em outra cena, de acento quase felliniano, leitores se aglomeram à espera da saída do jornal para comentar a história da perna cabeluda. A imprensa se afasta do real e se fixa no insólito; o absurdo passa a ocupar o centro do noticiário, afastando-se do factual.

Fellini, Pasolini e a sociedade em desvio

A lucidez do personagem de Wagner Moura, Marcelo (Armando), que tem plena consciência da distopia em que vive, é talvez um dos elementos mais espantosos do filme. Ele não se transforma em herói clássico, não se oferece como vítima inconsciente e não se rende a clichês. Ele sabe que aquela realidade é violenta e não trata como cabível o risco de vida. Dentro de “O Agente Secreto”, as referências ao cinema operam de forma discreta, mais como linguagem do que como citação explícita. O filme dialoga com o cinema político europeu do pós-guerra, com o olhar crítico sobre instituições e a recusa de explicações reconfortantes, aproxima-se do cinema moderno de diretores como Antonioni e Pasolini, e encontra em Federico Fellini uma afinidade mais visível nas cenas de aglomeração, carnaval e fascínio coletivo pelo insólito. Não se trata de homenagem ou exercício cinéfilo, mas de um repertório que ajuda a expor uma sociedade em desvio, na qual o absurdo deixa de ser exceção e passa a integrar a vida cotidiana. Outra crítica, talvez um pouco mais explícita, é a falta de memória histórica nacional. Não é à toa que a memória no presente é escolhida para iniciar e terminar o filme. O presente tem dificuldade de dialogar com o passado.

Quando olhamos a história em perspectiva – não apenas como passado encerrado, mas como algo que pode se repetir – e quando a observamos a partir do olhar do futuro e do artista, o que emerge é o Zeitgeist, o inconsciente coletivo de uma era. O cinema, como linguagem sensível ao seu tempo, responde inevitavelmente a esse clima. É exatamente isso que Kleber Mendonça Filho faz. Inserido em um mundo que já carrega traços evidentes de distopia, “O Agente Secreto” não poderia ser apenas mais um filme sobre a ditadura. Ele precisava refletir o desconcerto do presente, repetir o absurdo como sintoma, abandonar a linearidade porque essa já não é a lógica dos nossos tempos. Cabe ao artista dar forma ao que muitas vezes está difuso em nossas mentes, difícil de nomear ou organizar em narrativa. Ao recorrer ao horror, ao onírico e ao estranhamento, o filme não foge da história – ele a encara pelo único caminho possível quando a realidade já se tornou, ela mesma, profundamente estranha.

O jornalista norte-americano Hunter S. Thompson, expoente do gonzo – um jornalismo que abraça o absurdo como método – sintetiza bem o que o filme sugere: “Quando a realidade perde o eixo, são os estranhos que sabem se impor.”

***

Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.

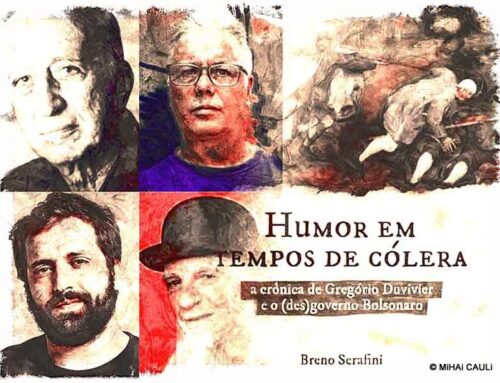

Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone