Eu não consigo respirar! Os estudos recentes mostram que, diferente do preconizado, os custos do desenvolvimento com degradação ambiental não se distribuem igualitariamente. Nota-se que o ônus do crescimento econômico recai sobre as populações mais pobres e com recorte nítido de raça/cor.

Tudo começou com a emergência de um movimento ambientalista não-branco no cenário internacional. O movimento revelou que não há benefícios econômicos à população não branca, apontando uma informação perturbadora: ao contrário do que é divulgado por documentos da ONU e grandes ONGs ambientalistas internacionais, a poluição não é “democrática”. Não somos todos (as) igualmente responsáveis pela degradação ambiental, nem igualmente afetados (as) pelos efeitos nocivos e tóxicos do processo industrial. Isso vale tanto da perspectiva de quem a produz, quanto do ponto de vista de quem é vítima do dano ambiental.

Desde os anos 90 estudos estatísticos demonstraram a correlação direta entre alocação de resíduos tóxicos e local de residência de populações não brancas (Commission for Racial Justice, 1987), e mencionam a análise do PhD Robert Bullard (1990) que afirma que a variável mais aderente para explicar a presença de um lixão de dejetos tóxicos nos EUA é a presença de população não branca em seu entorno.

No Brasil, as atividades econômicas condutoras do desenvolvimento econômico brasileiro, desde a época do Brasil-colônia, se valem do sacrifício das vidas das populações não brancas (negras e indígenas). Essa prerrogativa histórica de sacrifício das populações não brancas ganha novos contornos, a cada etapa da auto-expansão capitalista para além, dos baixos salários e exploração de recursos ambientais. Deste modo, podemos dizer que o racismo ambiental é um marcador social relevante à necropolítica.

De acordo com Mbembe (2018), a necropolítica é uma forma de governo que trabalha com zonas de morte, onde se criam inimigos e políticas estabelecidas por seus regimes de exceções – permanentes – e emergências. Faz-se morrer, deixa-se viver e, como isso irá se processar varia conforme a amplitude de possibilidades delimitada por políticas racistas de governo. Desta forma, é possível dizer que há uma regulação das mortes, tornando factível as funções de mortes sancionadas pelo Estado de acordo com um perfil e características dos corpos que podem ser negligenciados.

Sob perspectiva ambiental é possível observar como essas possibilidades de vida e de morte, bem como qualidade de vida se manifestam racialmente. Nós, cariocas, suburbanos, periféricos, demoramos anos para manifestar em inglês I Can’t Breathe. No entanto, há 13 anos a população de Santa Cruz não respira, pois é obrigada a conviver com a siderúrgica Ternium (antiga TKCSA), e desde o Natal de 2010 com o fenômeno chamado chuva de prata que, nada mais é que a emissão de ferro gusa pela empresa.

A Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) é um empreendimento do conglomerado transnacional de origem alemã ThysseKrupp (TK) e da empresa transnacional de origem brasileira Vale S. A. Em setembro de 2017, a Thyssenkrupp concluiu a venda da Usina Siderúrgica CS (Companhia Siderúrgica do Atlântico) à empresa Ternium, um conglomerado latino-americano de origem argentina, formado pelas empresas Techint, Hylsamex, Siderar, Tenaris e a Usiminas, entre outras. Sendo a Usiminas a maior acionária, e detém a presidência da siderúrgica.

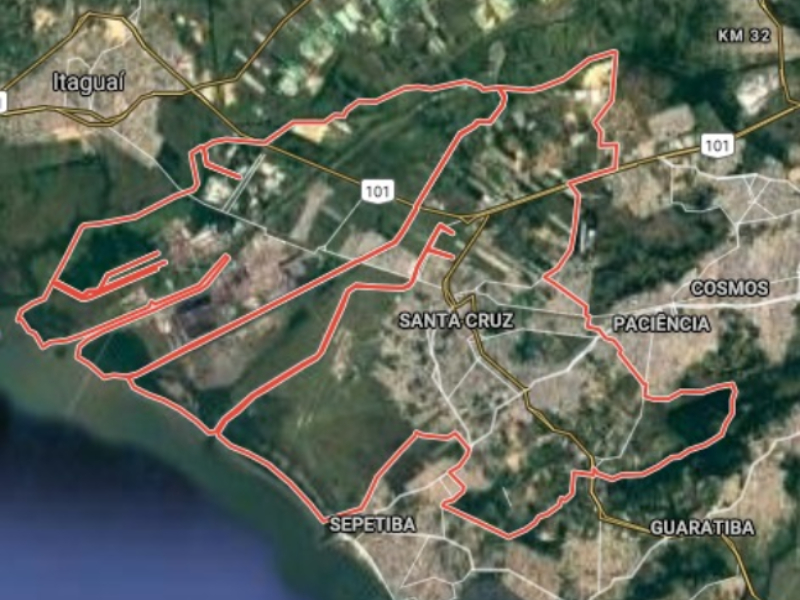

O complexo industrial ocupa 9 km² e está alocado em uma das regiões de mais baixo Índice de Desenvolvimento Social (IDS) do município do Rio de Janeiro: o bairro de Santa Cruz, fronteira com a cidade de Itaguaí. Conforme a empresa, a produção anual da planta siderúrgica em 2014 foi de 4,1 milhões de toneladas de placas de aço, aproximadamente, e 62% da produção nacional deste produto siderúrgico; e 90% da produção da empresa era exportada pelo porto privado da companhia no segundo semestre de 2015 (PINTO, 2016).

Santa Cruz é o bairro carioca, à exceção de aglomerados subnormais, com maior percentual de negros (pretos e pardos) da cidade do Rio de Janeiro, onde vivem quase 6% da população carioca e onde as raízes rurais ainda mantêm vivos os costumes da pesca, da agricultura, da apicultura e da criação de animais. Além disso, é uma área de relevante interesse ecológico denominado de Baía de Sepetiba. Também possui uma zona industrial inaugurada em 1975, que abriga empresas, como: Rolls-Royce Energy, Casa da Moeda do Brasil, Cosigua (Grupo Gerdau), entre outras.

Deste modo, a natureza fértil da baía garantiu e ainda garante – embora de maneira cada vez mais precária – a vida de boa parte dos/as moradores/as dali, mas desde a década de 1970 têm seus modos de vidas atravessados, com pouco ou nenhum espaço para trâmites democráticos e pelas decisões tomadas por relações empresa-Estado. Atualmente, há dois grupos sociais que fazem usos distintos e contemporâneos de uma mesma base material/ecossistema: trabalhadoras/es com modos de vida tradicionais de extradição – pescadoras/es, agricultoras/es, apicultoras/es – e a siderúrgica. O principal crime da empresa foi o derramamento de ferro gusa, provocando a emissão de minério de ferro superaquecido nas localidades vizinhas à empresa a partir de 2010 e, até 2016 havia relatos de emissão.

Vários pesquisadores apontam que a TKCSA tem sido protagonista na última década de contaminação dos corpos hídricos, colocando em risco a pesca artesanal. Os pescadores sofrem com toda redução, migração ou modificação da fauna e flora existentes na região; com o aumento do risco de navegação devido ao intenso tráfego de grandes embarcações; ou com a ampliação das áreas de exclusão. Sinalizam, também, que os impactos à saúde coletiva de moradores/as são verificados desde o início da instalação da TKCSA em 2006, quando se iniciaram as obras de dragagem nos recursos hídricos da região. Entre 2006 e 2012, o conjunto habitacional São Fernando foi tomado por uma série de 36 enchentes. Casas ficaram alagadas e moradores/as perderam seus pertences. Foram obrigados a deixarem suas residências e quem não tinha para onde ir foi abrigado em igrejas e escolas.

Assim, da aprovação da alternativa locacional até a implantação, o empreendimento perpetrou uma série de transtornos às famílias do entorno, nos conjuntos João XXIII e São Fernando e que não conseguiram comprovar a relação direta de seus problemas de saúde, em especial os respiratórios, à emissão do material particulado pela Ternium. O estudo de impacto ambiental não previa todas as medidas de controle, indo de encontro com a própria Resolução Conama.

Recebi a notícia da chuva de prata na noite de Natal em 2010. Num telefonema de uma amiga de infância que dizia mais ou menos assim: “Feliz Natal amiga e como minha irmã faz para denunciar que está chovendo prata aqui na casa dela?”. Eu era analista ambiental e saberia como proceder. Institucionalmente, só me envolvi no final de 2011 para acompanhar a auditoria ambiental. Foi duro ver crianças, minha tia-avó, amigos e idosos sofrendo, fazendo hemodiálise, com todo tipo de doença respiratória, casas rachadas, com marcas dos alagamentos… quase todos como eu, pretos. Era literalmente familiar. Assisti perplexa aos relatos dos moradores em 2010, coagidos por um poder paralelo (milícia) que nos espreitava enquanto conversávamos. O lugar dos encontros de família, das rodas de samba e do papagaio mais gaiato viraram uma mancha vermelha na parede e um pó prateado no quintal da última casa da antiga rua 7, mas havia esperança.

Dez anos depois, as pessoas aguardam ainda reparações, indenizações… e a minha tia-avó mal reconhece a sobrinha-neta preferida.

As informações do relatório do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul de fevereiro de 2020 apontam para a manutenção de série de violações que variam desde a recuperação de laudos técnicos da empresa que já haviam sido descartados pela justiça, bem como ausência de parte significativa dos danos socioambientais sofridos pela população dos autos do processo.

O caso de Santa Cruz é emblemático e nos permite caracterizá-lo como “racismo ambiental”, que diz respeito a políticas que prejudiquem direta ou indiretamente grupos e comunidades por motivos de cor ou raça, partindo do pressuposto de que a permissividade das políticas públicas, associadas às práticas empresariais, impõe o ônus do desenvolvimento a populações não brancas.

Acselrad (2004 e 2010), em seus textos, analisando o capital vis-à-vis degradação ambiental aponta que a mobilidade cada vez mais célere do capital se expande, preferencialmente, de modo a forçar “os sujeitos menos móveis a aceitar a degradação de seus ambientes ou submeterem-se a um deslocamento forçado para liberar ambientes favoráveis para os empreendimentos.” Assim, com menor capacidade de escolher seus ambientes são compelidos a resistirem à degradação ou a um deslocamento forçado. Deste modo, as demandas sociais são incapazes de resistir à mobilidade do capital em decorrência de uma chantagem de localização/deslocalização, realizada pelos volumosos recursos movimentados por grandes empreendimentos. Deste modo, esses grandes investimentos operam como “quase-sujeitos” das políticas de regulação sob o território, causando o constrangimento à população local e os obrigando [população local] a aceitá-los em nome do progresso.

Assim, nosso direito humano primeiro de respirar vem sendo negligenciado há anos em nossa cidade, e a despeito do conhecimento da maioria de nós. O racismo vem de longe, mas está muito mais perto do que se imagina. Podemos e devemos gritar em português: “eu não consigo respirar”.

Bibliografia: