Que o Brasil possui uma das desigualdades de renda mais acentuadas do mundo não é exatamente uma novidade. De 164 países com informação disponível na base de dados do Banco Mundial para o Coeficiente de Gini (indicador mais clássico e conhecido de mensuração e comparação de níveis de desigualdade de renda), o país ostenta a vergonhosa 156ª posição, mesmo estando entre os dez maiores PIBs do planeta. É muita renda pessimamente distribuída.

A partir de informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE recém-divulgada mostra com mais detalhes a distribuição da renda no país e permite traçar um quadro pré-pandemia importante para avaliarmos em que condições ela nos atingiu e ainda nos atinge.

Ordenando as rendas domiciliares per capita de cada indivíduo de forma crescente, os 10% com menores rendimentos se apropriavam de 0,8% do total da renda do país em 2019. Para metade da população brasileira, a parcela correspondente era de 15,8% do total e aos 10% com maiores rendimentos, 42,9%. Enquanto o rendimento médio total cresceu 7,8% entre 2012 e 2019, o único segmento a apresentar queda no mesmo período foi o 10% mais pobre. A quem essa queda atinge primordialmente? Pretos e pardos, que correspondiam a 56,3% da população, mas eram 77% entre os mais pobres. O Gini para 2019 foi de 0,543, maior que em 2012 e 2015 e ligeiramente menor que 2018.

Aqui cabe a ressalva sobre a reconhecida limitação de pesquisas domiciliares amostrais em captar rendas mais altas, em especial aquelas oriundas de rendimentos de capital. Nesse sentido, a apropriação de renda pelo topo da distribuição pode ser substancialmente maior. De fato, é o que indicam estudos recentes que avançam na compatibilização das bases de dados das pesquisas, com dados de imposto de renda de pessoa física com vistas a corrigir as subdeclarações do topo da distribuição. Os resultados apontam para uma apropriação crescente da renda total pelos mais ricos, inclusive na década em que se comemorou, finalmente, alguma mobilidade descendente do Gini, que passou de algo em torno de 0,6 nos anos 80 e 90 para o patamar de 0,5 em meados dos anos 2000.

Análises exploratórias sobre os efeitos do auxílio emergencial na distribuição de rendimentos já indicam possíveis reduções históricas no Gini em 2020. Já mostrei no artigo “Pobreza e Transferência de Renda” como a garantia desse rendimento durante a crise sanitária aumentou a renda domiciliar per capita dos estratos mais pobres de forma inédita.

Transferências de renda como as realizadas pelo auxílio emergencial, que atingiram preponderantemente os primeiros décimos da distribuição, reduzem a pobreza monetária e tendem a melhorar os indicadores de desigualdade de rendimentos, desde que os mais ricos não compensem esses ganhos. Todavia, informações que nos chegam mostram que os já bilionários parecem ter passado imunes à maior crise da história recente mundial. Segundo relatório da Oxfam (2020), o Brasil tem 42 bilionários que, juntos, tiveram suas fortunas aumentadas em US$ 34 bilhões na comparação entre março e julho de 2020. Ou seja, já deveríamos ter aprendido que não importa o tamanho do bolo, a fatia maior sempre fica para os mais ricos.

Nos anos 2000, a combinação entre crescimento econômico com geração de empregos, transferências de renda compensatórias e a política de valorização do salário mínimo (que atua não só sobre o mercado de trabalho, mas também sobre a ampla maioria dos benefícios previdenciários) conseguiu melhorar a vida dos mais pobres via ampliação de acesso a uma série de bens materiais e oportunidades econômicas imprescindíveis à reprodução da vida nas sociedades capitalistas. Nestas, o acesso a uma renda permanente e adequada ao padrão de vida médio prevalecente é indispensável, uma vez que boa parte do que precisamos para sobreviver é adquirida privadamente. No entanto, a análise pura e simples da renda domiciliar per capita para categorizar classes sociais é falacioso.

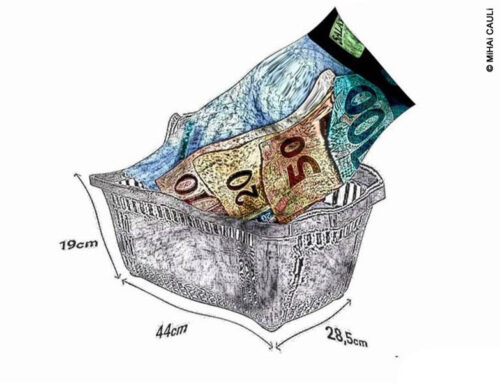

De volta à análise da distribuição de rendimentos, os 10% mais pobres possuem uma renda domiciliar per capita máxima de R$ 221. No décimo seguinte, aquele compreendido entre os 20% e 30% com menores rendimentos, o limite máximo era de R$ 364. O rendimento mediano que corresponde à metade da população brasileira era de R$ 861, inferior ao salário mínimo vigente em 2019. Nessa lógica de ordenamento, bastaria ter um valor de renda per capita superior a R$ 2.803 para estar entre os 10% com maiores rendimentos e de R$ 4.334 para estar entre os 5% maiores. Classificar esses segmentos como ricos é descartar toda a complexidade que envolve a configuração de classes sociais e seus múltiplos determinantes, assim como desconhecer as limitações das pesquisas amostrais já apontadas anteriormente. Mas o fato é que essa é a nossa realidade. Uma desigualdade brutal que subjuga e coloca em risco social a maior parte da população e que, mesmo entre os 10% no topo, o fosso que a separa do 1% parece instransponível. A metáfora do desfile de muitos anões e poucos gigantes da Parada de Pen é um carnaval de gosto amargo.

Em linha com estudos da OCDE, a publicação do IBGE traz também a comparação dos perfis sociodemográficos de três grandes grupos, a partir do valor da mediana da renda domiciliar per capita: até 50% desse valor para pobres (ou R$ 430, que abarcava 25% da população brasileira), entre 50% e 150% para os segmentos médios da distribuição (abrangendo cerca de metade da população) e maior que 150%, para caracterizar aqueles com maiores rendimentos (R$ 1292 per capita, o que significa estar aproximadamente entre os 30% no topo). A comparação permite observar que quanto mais se caminha em direção aos rendimentos mais elevados, mais “embranquecida” fica a população.

Em termos de escolaridade, os dois primeiros segmentos são semelhantes entre si: 48,6% entre os mais pobres e 39,8% no segmento médio não tinham nem o fundamental completo, sendo o ensino superior uma realidade apenas para 1,8% e 6,4%, respectivamente (entre aqueles com maior rendimento essa proporção atingia mais de 30%). No que se refere à inserção no mercado de trabalho, entre os mais pobres predominava a ocupação em atividades agropecuárias (24%), Comércio e Reparação (17%) e Serviços Domésticos (12%). Nos segmentos médios, o predomínio de ocupados se dava nas atividades de Comércio e Reparação (20,7%), Indústria (13,8%) e “Administração pública, educação, saúde e serviços sociais” (13,2%). Chama atenção que ainda há 8,1% de pessoas nesse segmento em serviços domésticos. Para aqueles com maior rendimento, empregadores eram 8,4%, contra 2,3% nos médios e 0,7% entre os mais pobres.

Com tantas similaridades entre os segmentos mais pobres e o que se convencionou denominar de forma simplista de classe média, é importante resgatar o desafio explicitado em Lavinas e Gentil (2017): “como vencer a apatia e as forças centrífugas que freiam uma aproximação e maior convergência de interesses entre classes populares e setores médios?”. A despeito de seus desdobramentos, as ainda controversas manifestações de 2013 defendiam, entre interesses cruzados e confusos, pautas de acessibilidade ao transporte público, provisão de saúde e educação “padrão FIFA” de qualidade.

Particularmente, não vejo outros caminhos para equidade e justiça social que não passem pela desmercantilização de bens e serviços de forma que o bem-estar dos indivíduos se dê de forma independente da lógica do lucro, das relações de trabalho e de interesses privados. A luta por serviços públicos de melhor qualidade ganharia força e escopo se todos frequentassem os mesmos ambientes, enfrentassem os mesmos problemas e se beneficiassem das mesmas soluções. Educação, saúde, previdência, mobilidade urbana, segurança pública e moradia são áreas clássicas e fundamentais para melhoria da qualidade de vida, cujo acesso está sendo perversamente condicionado a quem pode pagar. E mesmo àqueles que o podem com algum sacrifício, a regulação da qualidade tem se mostrado pífia, trazendo de volta ao serviço público a conta daquilo que o mercado não se interessa ou se recusa a cobrir.

Vale lembrar que a desigualdade de renda é a ponta do iceberg de uma série de outras desigualdades, que atingem mais uns que os outros. A contração e precarização da oferta de serviços públicos nas áreas sociais atingem fundamentalmente as mulheres, que ainda são prioritariamente responsáveis pelos cuidados e afazeres domésticos (Ver: “O trabalho doméstico no pós-pandemia”). Com a sobre-representação de pretos e pardos nas camadas mais pobres e médias, são esses também os mais atingidos pelas recentes reformas e emendas constitucionais que violam direitos e terceirizam crescentemente ao mercado aquilo que é obrigação estatal e compromisso constitucional.

Para reduzir desigualdades de forma consistente devemos superar abismos que não serão transpostos apenas com a transferência de renda aos mais pobres em níveis como os observados com o auxílio emergencial. É preciso ir fundo em suas raízes e isso não se faz, hoje, sem ampliação dos gastos sociais e sem uma reforma tributária mais progressiva que taxe efetivamente mais os ricos que pobres e segmentos médios. É preciso avançar na oferta e provisão de qualidade de bens públicos que equalizam oportunidades e universalizam cidadania. Como alertam Lavinas e Gentil, também é urgente “romper com a lógica da acumulação financeirizada, cuja consequência mais nefasta e inquietante, nas distintas maneiras pelas quais ela se processa, é agravar a vulnerabilidade das famílias e sua insegurança socioeconômica, levando à perda de bem-estar”.

Não à toa, a adesão neoliberal à agenda das transferências de renda se dá de forma concomitante ao avanço da retração de direitos sociais, a partir da expectativa de retorno financeiro desses mesmos benefícios para bancos, seguradoras, escolas particulares e planos de saúde. Afinal, o argumento do cobertor curto só vale se a camada de cima estiver coberta.