Já é fato os laços históricos entre Angola e o Brasil, afinal o porto do Rio de Janeiro foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados. Segundo a base de dados, Slave Voyages, entre 1576 e 1875, no mínimo, 1.217.371 africanos escravizados foram transportados até os portos do Rio de Janeiro, a maioria oriunda do que hoje é Angola. O Rio de Janeiro seria assim, o maior porto escravista das Américas, o que significa que recebeu mais cativos que os portos de Havana, Cartagena, Charleston ou Kingston.

Em Angola, os maiores portos de embarque eram as cidades de Luanda e Benguela, apesar da existência de outros portos importantes, como os situados mais próximos à desembocadura do rio Congo. Muitos desses homens, mulheres e crianças eram escravizados após a derrota em guerras ou em expedições de captura, sendo também entregues em cativeiro como pagamento de impostos ou dívidas. A escravização deixava sempre um rastro de violência e de destruição. Ainda que significasse o enriquecimento de alguns, a escravidão atlântica gerou para uma maioria de pessoas no continente africano o sofrimento, o rompimento de laços familiares e afetivos e a desterritorialização.

Após a travessia do oceano, que levava semanas e resultou em mortes, contágios de doenças e separações de relações estabelecidas durante o percurso, os recém chegados eram vendidos mais uma vez. Alguns ficavam no Rio de Janeiro atendendo a demanda por serviços diversos, como vendedoras, ferreiros, sapateiros, cozinheiras, lavadeiras, etc ou eram levados para trabalhar na lavoura em fazendas no interior do Sudeste, produtoras de aguardente e gêneros alimentícios como a farinha de mandioca.

Outros eram transportados, mais uma vez, para regiões distantes como o interior de Minas Gerais, para suprir a demanda por mão de obra na extração de ouro e diamante, assim como nas plantações de cana de açúcar e café. Muitos chegaram adoentados e tiveram vida curta no Rio de Janeiro, morrendo logo após o seu desembarque, como pode ser observado na história do cemitério de pretos novos, hoje preservado pelo Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos (IPN), e na pesquisa pioneira do historiador Júlio César Medeiros da Silva Pereira.

Sabemos a importância da população escravizada na economia do Brasil e várias imagens litográficas, produzidas principalmente no século XIX, revelam a presença da população negra no centro do Rio de Janeiro. Henry Chamberlain, por exemplo, retratou cenas de africanos recém chegados no Rio de Janeiro, em 1819-1820, como pode ser visto na imagem abaixo.

Referência “Recently Arrived Enslaved Africans, Rio de Janeiro, Brazil, 1819-1820″, Slavery Images: A Visual Record of the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora, accessed March 5, 2021, http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/1881” Metadata is available under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

A existência de logradouros de referência reforça a pesquisa que historiadores há anos se debruçam e escancaram o passado escravista do Rio de Janeiro, seja a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Igreja de Santa Efigênia e Santo Elesbão, onde funcionavam irmandades católicas de negros e negras, como a de São Domingos de Gusmão e da Lampadosa – todas situadas na região central da cidade.

Na região portuária, situam-se o Largo de São Francisco da Prainha, onde ficavam armazéns (os trapiches) nos quais africanos escravizados eram recebidos após o desembarque e onde mais tarde surgem locais de encontro e abrigo de negras e negros (os zungus), o quilombo da Pedra do Sal e o Cais do Valongo, revelado pelas obras recentes na região e escavações arqueológicas e reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2017.

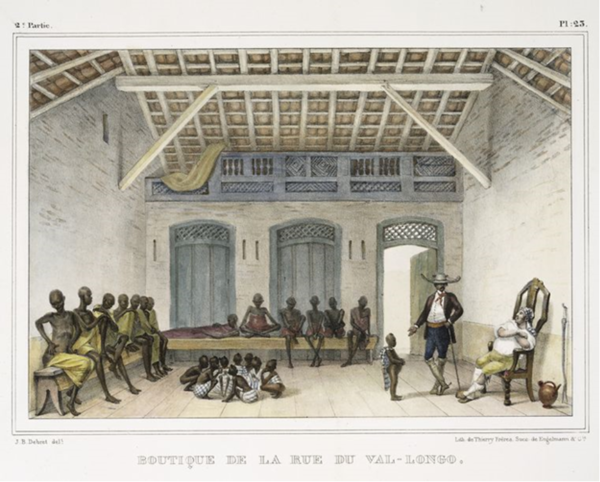

Nas proximidades do cais, surgiu o mercado de escravos do Valongo, estudado pelo historiador Cláudio de Paula Honorato, sobre o qual há relatos e imagens produzidas por viajantes, nos quais se pode observar e ler sobre as condutas desumanas de tratamento dos cativos, entre os quais havia crianças, especialmente na terceira década do século XIX, como pode ser vista nessa imagem que o artista francês Jean Baptiste Debret fez de um mercado no Valongo.

Referencia: “Slave Sale at Valongo Street,” Jean Baptiste Debret, Voyage Pittoresque et Historique au Brésil (Paris, 1834-39). Imagem em domínio público.. Metadata is available under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Toda essa região, que ficou conhecida como Pequena África, era o coração do Rio de Janeiro escravista, onde seres humanos eram vendidos, como pode ser visto nas litografias do Henry Chamberlain e do Jean-Baptiste Debret. O Projeto Passados Presentes, liderado pelas historiadoras Hebe Mattos (UFF), Martha Abreu (UFF) e Keila Grinberg (UNIRIO), que tem a participação de Monica Lima e Souza (UFRJ), organizou um aplicativo através do site para organizar um roteiro de visitas guiadas na Pequena África, além de outros roteiros em localidades vinculadas à história da presença africana no Rio de Janeiro.

Entre tantas pessoas que circulavam pela Pequena África no século XIX estava Dona Florinda Josefa Gaspar, comerciante, natural de Benguela, mulher livre, filha de um soba (uma autoridade centro-africana), que parece ter viajado entre Benguela e o Rio de Janeiro várias vezes. Ao contrário dos escravizados que chegavam em situação vulnerável no Rio de Janeiro, Dona Florinda Josefa Gaspar parece ter vivido com um certo conforto.

Nascida em Benguela na década de 1790, ela batizou um filho em 1806 na Igreja Nossa Senhora do Pópulo, igreja que segue de pé naquela cidade. No registro de batismo, o pequeno José Ferreira foi identificado como filho legítimo de Dona Florinda e Francisco Ferreira Gomes, natural do Rio de Janeiro, degredado em Benguela desde o início do século XIX e que seria integrante do batalhão dos Henriques, o batalhão de homens negros e pardos do Império português. O registro de filho legítimo revela que o casal havia se casado pela Igreja Católica apesar do registro ainda não ter sido localizado.

O casal atuava como sócio comercial, mantendo negócios em regiões próximas a Benguela, como o Dombe Grande e a Catumbela. Após a independência do Brasil, em 1822, Francisco Ferreira Gomes foi acusado de envolvimento em um movimento separatista e expulso de Benguela. O segundo exílio do Ferreira Gomes, no entanto, não significou o fim da união. Instalado no Rio de Janeiro, Ferreira Gomes manteve o envolvimento no tráfico de seres humanos escravizados, com dois diferentes navios, Florinda d’África e o brigue Maria.

Em 1836, Dona Florinda Josefa Gaspar desembarcou no Rio de Janeiro no brigue Maria, acompanhada de quatro menores, duas delas identificadas como suas netas. Além de Dona Florinda e das quatro jovens, 444 africanos escravizados vinham a bordo do navio. Não está claro se Dona Florinda teve contato com os cativos, se escutava lamúrias, choros ou conversas. Os documentos históricos disponíveis não fazem menção à cor da Dona Florinda Josefa Gaspar, mas não deve ter passado despercebido a chegada de uma negociante de Benguela, filha de uma autoridade africana e esposa de um traficante de escravos. Uma mulher negra livre, uma africana que cruzava o Atlântico no convés, não no porão.

Outros africanos livres também haviam circulado pelo Rio de Janeiro, como por exemplo Francisco Franque, filho de uma família importante de Cabinda (região na parte Norte de Angola atual), que morou 15 anos na cidade, entre 1784 e 1799, aprendendo sobre negócios e montando sua rede de parcerias. Muito provavelmente ligada a essa experiência, uma comitiva de comerciantes importantes e chefes locais de Cabinda vem ao Brasil realizar uma visita de cortesia ao Príncipe Regente Dom João, em 1812, na busca por estabelecer boas relações com o governo e manter – e fortalecer – suas alianças comerciais.

Numa carta em que africanos que se identificavam como libertos congo escreveram às autoridades inglesas no ano de 1851, estes diziam fazer parte de seu grupo um jovem que era da família de uma autoridade daquela área da costa angolana e que morava na cidade do Rio de Janeiro. Parentesco e parceria comercial conectavam as duas margens do Atlântico, fazendo com que muitas vezes fossem atravessadas.

Poucos sabemos sobre a vida de Dona Florinda durante as três décadas em que viveu no Rio de Janeiro. Sabemos, no entanto, que era uma mulher de posses, que inclusive investiu na compra de 11 homens escravizados e três mulheres escravizadas, entre elas Joana e Genoveva, duas lavadeiras, e Joaquina, quitandeira. Provavelmente Dona Florinda alugava os serviços de seus cativos na região do Valongo, e estes trabalhavam ao ganho ou em casas da região.

Nesta região havia grande circulação de africanas e africanos, vendendo variadas mercadorias e fazendo diversos tipos de serviços, e eram cativos e libertos de diferentes regiões de Angola e da África. Estas pessoas interagiam, se relacionavam e criavam laços de compadrio, de parentesco e de sociabilidade diversa como nas irmandades católicas e nas casas de religiões de matrizes africanas.

Dona Florinda provavelmente se destacava não apenas por sua condição financeira como por ser uma africana que não havia experimentado a condição de cativa. Podemos imaginá-la caminhando pelas ruas da região, muito bem vestida e adornada, indo a alguma celebração religiosa na Igreja de São Domingos de Gusmão, que ficava nas proximidades. O batismo de seus netos e o casamento de suas filhas certamente motivou reuniões festivas, realizadas em seu solar ou na aprazível chácara de sua propriedade. Podemos imaginar quem seriam os convidados dessas festas: outros negros e negras prósperos da cidade? Parceiros de suas atividades comerciais, com suas famílias? Certamente, integrantes da irmandade de São Domingos de Gusmão, uma irmandade de pessoas negras.

E, mais além deste exercício de imaginação histórica, se pode afirmar sem medo de errar que Dona Florinda não era uma personagem da cidade que pudesse passar despercebida. Quando faleceu, em 1863, deixou diversos bens, entre eles uma chácara e um sobrado na rua do Engenho Velho, um terreno na Tijuca e vários sobrados e casas térreas na Rua Princesa dos Cajueiros (atual Rua Barão de São Félix), na Gamboa. Uma destas casas, conhecida como solar, sobrevive hoje ainda imponente, e é imóvel tombado por instâncias do patrimônio nacional.

Sobrados que pertenceram a Dona Florinda Josefa Gaspar (foto tirada por Mariana P. Candido, 28 de dezembro de 2018).

Na rua e nas casas onde em meados do século XIX viveu esta comerciante de Benguela, hoje moram famílias de refugiados da República Democrática do Congo. Nesta mesma rua e em ruas transversais, há estabelecimentos dedicados ao corte de cabelo e à feitura de tranças africanas, de propriedade e com trabalhadores nascidos em Angola e no Congo. Em casas de habitação coletiva (os cortiços), casarões antigos, moram muitos deles em condições precárias. Uma nova Pequena África existe, não mais marcada pela escravidão, mas por formas contemporâneas de exclusão que continuam a nos conectar com a terra ancestral de tantos brasileiros. A região ao redor do Valongo é habitada por uma população vulnerável, quer seja por seu estatuto migratório, pelas condições de moradia e segurança, ou ainda pelo tipo de ocupação que têm. E a desigualdade continua a marcar a história da ocupação do Rio de Janeiro.

Essas e outras histórias só se tornaram conhecidas porque houve apoio do governo federal e estadual em financiar a pesquisa histórica. Ler documentos em arquivos e bibliotecas, assim como reconstruir histórias de indivíduos leva tempo e consome muitas horas de trabalho. Sem um compromisso em financiar bolsas de investigação e investir em projetos de cooperação, a pesquisa sobre o passado brasileiro e os laços com Angola serão feitas somente fora do território brasileiro.

O projeto PADAB (Projeto Digital Angola-Brasil), desenvolvido com verba do governo federal brasileiro (Edital Pró-África do CNPq), gerou o acervo que se encontra no IHGB e no LABHOI/UFF, com 108 códices e mais de 25 mil imagens de documentos que se encontram no Arquivo Histórico de Angola e foram digitalizados para se tornarem acessíveis aos pesquisadores estabelecidos no Brasil. Iniciativas como esta são fundamentais para ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a história comum do Brasil e de Angola, que tanta importância tem para as sociedades em ambas as margens do Oceano Atlântico.